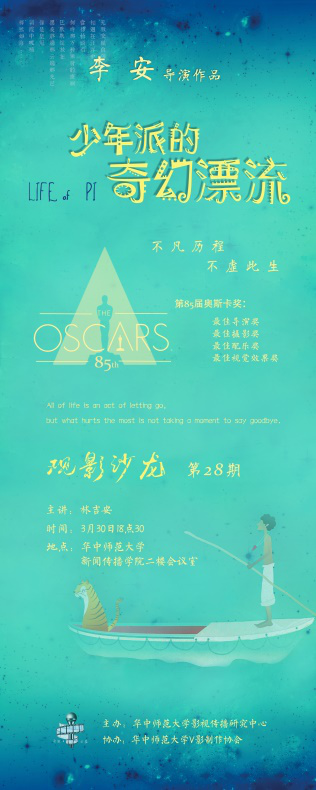

影片:《少年派的奇幻漂流》

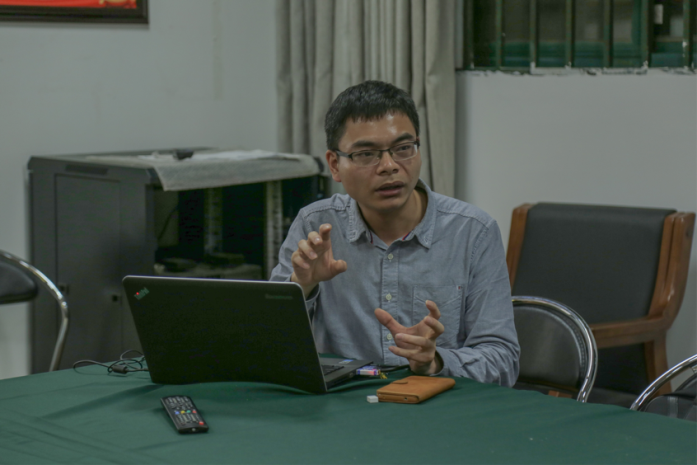

主讲人:林吉安

时间:2018年3月30日

地点:bet36365最快线路检测会议室

一、开场:

林老师:首先欢迎大家来参加今天的观影沙龙活动。我们今天放映的电影是由著名导演李安于2012年拍摄的《少年派的奇幻漂流》,想必在座的有些同学之前看过。它改编自加拿大作家扬·马特尔的一部同名小说。本来这个小说最初是打算交给一个法国导演让·雅克·阿诺来拍,但他为了拍《狼图腾》放弃了这个小说,后来转由李安接手。该片上映后,收获了广泛赞誉,在第85届奥斯卡颁奖晚会上大获全胜,狂揽了最佳导演、最佳摄影、最佳视觉效果和最佳配乐奖四项大奖。下面,我们就一起来观看这部精彩的电影吧。

二、观看电影

三、讲解与交流:

在分析电影之前,我先简要介绍一下李安的一些基本情况。他于1954年出生于台湾,1976年毕业于台湾国立艺专(现为国立台湾艺术大学)影剧科,1978年进入美国伊利诺伊大学攻读戏剧导演专业。1981年进入纽约大学电影制作研究所,1984年以作品《分界线》(Fine Line)毕业,取得硕士学位。这种中西结合的教育背景,使他培养了跨文化的国际视野,这对他后来的创作影响很大。然而,在毕业后长达6年的时间里,他一直没有找到合适的拍片机会,只是赋闲在家写剧本,当家庭“妇男”。直到1990年他的剧本《推手》获得台湾政府优秀剧作奖后,得了一笔奖金,并有机会当导演,由此才正式开启他的导演生涯。

根据李安电影所讲述的故事,我大致将其分为四大类:第一类讲述的是台湾故事,主要有《推手》(1992)、《喜宴》(1993)和《饮食男女》(1994),这三部作品也被称为“父亲三部曲”;第二类讲述的是中国(大陆)故事,即《卧虎藏龙》(2000)、《色戒》(2007);第三类讲述的是美国故事,主要有《冰风暴》(1997)、《与魔鬼共骑》(1999)、《绿巨人浩克》(2003)、《断背山》(2005)、《制造伍德斯托克》(2009)、《比利·林恩的中场战事》(2016);第四类讲述的是其他国家的故事,如讲述英国的《理智与情感》(1995),讲述印度和加拿大的《少年派的奇幻漂流》(2012)。由此可以看出,李安的创作视野非常广阔,并不仅仅局限于某个国家或地区的故事,具有一种世界主义的色彩。同时,他的作品涉及的题材类型也非常多样,既有家庭伦理片,也有武侠片、西部片,还有战争片、科幻片,等等。

李安的电影斩获过无数奖项,其中重量级的大奖就包括有两届奥斯卡最佳导演奖、两届金球奖最佳导演奖、两届柏林国际电影节金熊奖、两届威尼斯国际电影节金狮奖,以及一个奥斯卡金像奖最佳外语片奖。这种成就不仅在华人导演中算是数一数二的,即便是在整个世界电影史上也不多见。

接下来,我将对《少年派的奇幻漂流》这部影片中的一些重要细节和影片主旨,谈一点我个人的解读,有不当之处,大家可以讨论。

首先,关于影片主人公“派”这个名字,大家看过影片后都知道它主要是由他的叔叔玛玛吉给他起的。然而,这个原本源自法国的一个漂亮游泳池的名字,因为发音近似于印度语中的“小便”一词,而备受同学们的嘲笑,这使得少年时期的派困惑不已。为了避免同学们的嘲笑,他刻意把自己的名字简称为“Pi”,并解释为圆周率π,显得很“高大上”。这里包含有两层隐喻:其一,表示他渴望追求“心灵纯净”,正如玛玛吉对派的父亲所说:“要是希望你儿子心灵纯净,将来一定要带他去墨利多游泳”。这里隐含有一定的宗教意义。因为宗教是导人向善的,它追求的是灵魂的高尚、纯洁。而水在宗教中正是洗涤灵魂的重要物象,典型如基督教中的“受洗”。其二,π在数学中是一个无限不循环的无理数,它毫无规律可循,这其实在某种意义上也是对派的人生的隐喻,仿佛冥冥之中寓示着他的命运充满未知与不可预测性。

其次,关于影片中动物与人的关系,从派所讲述的第二个故事来看,老虎其实代表的正是派本人,而猩猩代表的是母亲,鬣狗代表的是厨子,斑马代表的是水手。这两个故事,就真实性而言,我觉得人的故事才应该是真实发生的故事。那为什么导演不直接表现人的故事呢?另外,当派问作家更喜欢哪个故事时,作家回答说更喜欢有老虎的那个,随后派笑了笑说“所以你信仰上帝”。他为什么这么说呢?为什么更喜欢动物的故事,就意味着信仰上帝呢?在我看来,这主要是因为在我们的一般观念看来,动物之间相互残杀是可以接受的,那是丛林法则中普遍存在的弱肉强食现象,我们会觉得那是很正常的。而如果是人的话,我们一般不太愿意接受人类会为了生存而互相残杀,甚至出现人吃人的事情,因为我们相信人是有道德底线的,有人性的,跟动物是不一样的。所以,在派看来,作家更喜欢动物的故事,意味着他还相信人性,相信人在本质上还是善良的、有道德底线的,因而愿意追随上帝。我们不妨试想一下,如果影片直接表现人的故事的话,那将是一个多么残忍的故事!

第三,关于派与老虎的关系,影片用大量的篇幅讲述派与老虎共同漂流的故事,而通过派所讲述的第二个故事,我们知道老虎其实是不存在的,真实的情况是只有派一个人在船上。当厨子把派的母亲杀死后,派内心的仇恨和邪恶被激发出来了,正是这种仇恨和邪恶使他最后把厨子给杀了。因此,将前后两个故事相互对照一下,我们发现老虎其实是派内心深处的仇恨、愤怒和邪恶的化身。在这点上,影片通过巧妙的影像剪辑,即当派看见猩猩被鬣狗杀死后彻底愤怒了,朝鬣狗大喊“come on”时,画面直接切到老虎朝画面凶猛地扑过来,并把鬣狗杀了,这种画面剪辑使得二者形成某种内在的关联。事实上,从心理学的角度来看,根据弗洛伊德的观点,人有自我、本我和超我。其中,本我主要包含两种本能,一种是求生的本能,一种是求死的本能,前者是指饥饿、性,所谓“食色性也”;后者是一种破坏、毁灭的欲望。根据这种理论,派之所以杀死厨子,一方面是出于他内心仇恨所激起的一种毁灭的本能,另一方面也是出于在那种极端环境下为了生存的求生本能。因此,我们可以说,派与老虎其实是自我与本我、人性与兽性、善与恶的关系。而老虎正代表着人性当中的兽性的一面。其实,在那样一种极端情况下,人与动物在本质上是没有区别的,都有强烈的求生本能,都可以为了生存而互相残杀。

这里有一个问题,大家可以一起来讨论一下,影片最后为什么老虎不回头?而派为什么又对此那么伤心?

同学A:老师,我觉得派之所以伤心,是因为他把老虎当作了自己的朋友,自己的家人。而老虎却不辞而别,因此他很伤心。

林老师:嗯,有道理。那么,老虎为什么不回头呢?

同学A:我觉得老虎毕竟是动物,没有感情,它好不容易活了下来,可能只想着赶快去丛林生存。

林老师:从影片来看,派最后确实是把老虎当作朋友,他和老虎一起经历了那么多苦难,好不容易活下来,他最后对老虎是怀有一种感激之情的。正如他后来所说的,如果没有老虎,他可能根本活不下来。因此在面对老虎/朋友的不辞而别时,对于有感情的人类来说肯定是难以接受的。对于派来说,他希望在告别的时候有一个仪式来面对分离,而他的这一愿望却没有得到满足。这可以联想到派与他女朋友,以及他跟他的家人,也都没有一个告别仪式,突然之间就天人两隔了。生活总是充满着太多的偶然与未知。而对于老虎来说,它作为兽性的化身是没有人类的这种感情的,它并没有把派当作它的朋友,所以它没有回头。

下面,我再继续分享几点我对影片的理解。其一是关于船这个意象,影片中有一句很关键的台词可以帮助我们理解,当派将猩猩救上救生艇时,他说了一句:“欢迎登上派的方舟”。这里,他把救生艇形容为方舟,而方舟是基督教中的一个重要意象。我们应该都听说过诺亚方舟这个圣经故事。在创世纪之初,由于人类犯下了太多罪恶,上帝想要毁灭人类,重新创造一个新的世界。但在毁灭之前派人告诉诺亚,让他造一艘方舟,带上他的家人和一些动物。于是,当洪水来临的时候,诺亚凭着这个方舟得以逃过劫难。在影片中,那场导致海难的暴风雨就类似于上帝在毁灭人类时发的大洪水,而派就相当于诺亚,救生艇则相当于方舟,最后拯救了派。因此,影片中的这场海难事件在某种意义上隐喻的是人类的毁灭与再生。

另外,关于食人岛这个岛屿,如果仔细拉片的话,我们会发现这个卧躺着的食人岛与印度教中的神——毗湿奴在外形上非常相似。毗湿奴是印度教的三相神之一,即是“维护”之神,其性格温和,对信仰虔诚的信徒施予恩惠,而且常化身成各种形象拯救危难的世界。在一定意义上,我们可以把食人岛理解为这个神的化身。当派在最绝望而准备赴死的时候,他漂到了这个岛上,得以暂时休养,补充食物。然而,岛上的一系列的怪象,比如池里的水到晚上变成酸液腐蚀鱼类,同时又看到莲花里的牙齿,使派意识到了危险,以及留在岛上的后果,于是最后带着老虎一起离开。派相信这是神给他的指示,让他继续他的求生之旅。因此,从宗教的观念来看,这个食人岛很可能就是神的化身,他既给受难者以帮助,同时又给人以生命的启示。

结合上面的分析,我们最后总结一下影片的主旨,它表面上讲述的是派在海上的一段充满奇异而艰险的漂流历程,但其实它象征的是人生的旅途。人的一生充满着未知数,就像派一样,原本在温馨的家庭中长大,不曾想到自己会经历这一切。派的父亲那么理性,相信科学,也不曾预测到自己一家会毁于海难。所以,人生是无法预知的,更不可能一帆风顺。另外,影片也试图探究人性的复杂与奥秘。人有人性的一面,也有兽性的一面,尤其是其中的求生本能具有无比强大的力量。它可以让你战胜一切苦难,同时也会使你做出各种突破道德底线的事。此外,影片还探讨了一些宗教命题,比如神到底存不存在?如果存在的话,它会不会给人指引?又比如,派同时信仰三种宗教,按理说这是不合理的。但不管是何种宗教,它追求的终极价值都是善,不管是基督教也好,还是印度教、伊斯兰教,它们的最终目的都是导人向善。因此,从这个层面来说,不同的宗教在根本上是具有相通性的。

以上是我对这部影片的一个大致的简短分析。下面,同学们有什么想法或者疑问,可以提出来一起交流讨论。

同学B:老师,关于电影符号的隐喻问题,我不是很懂,您能再稍微解释一下吗?

林老师:隐喻其实就是一种联想。因为任何电影符号都是有意义的,你可以根据影片提供的各种信息,进行联想、推测,进而作出自己的理解和阐释。当然,这种阐释不一定就符合导演的创作意图。

同学C:老师,关于老虎为什么不回头,我认为可能是因为人的故事才是真实发生的,老虎代表派内心的恶,在他目睹惨况之后,自己动手杀死了厨子,这是他不愿回想和面对的事实。而他流泪是因为他已经重新回到人类世界,他要完成从恶到善的转换,他的内心一直是善的,但同时他也不舍得本性中恶的离开。

林老师:你这个解读很好。确实,恶/兽性/本能是他为了生存所必需的,那是使他最后活下来的重要原因。然而,当环境改变、回归正常生活后,他需要把自己的恶/兽性的一面隐藏起来。

同学D:我觉得这个片子震撼到我的一点就是人生存能力的强大。假如换作是我的话,我可能在看见老虎上船之后就直接跳海了,根本坚持不了那么久。我想问的是,派在这件事之后还信教吗?

林老师:还信教的,我们可以看到在作家准备开始吃饭的时候,派还在祷告。

同学E:老师,我看到网上有一个说法是食人岛象征派的母亲,因为实际上在人的故事版本中,派是吃了他母亲尸体的,而那个岛像仰卧的女人的形状。

林老师:我个人是不太接受这种说法的。派的母亲是被厨子杀死后扔进海里的。

同学E:我觉得可能是这个电影本身有很多隐喻吧,对它的解读也有很多种方式。

林老师:是的,仁者见仁,智者见智。我的解读也不一定准确,更不是标准答案。大家完全可以从自己的角度去理解影片。时间也不早了,我们今天的观影沙龙活动就到这,再次感谢大家的参与,晚安!

(掌声)